小学生でも分かるトルクと馬力の話

(本当に早いクルマとは?)

2016/04: 発行

2020/01: 更新

2020/01: 更新

第9章:雑学

9-9. 慣らし運転は必要か?

一昔前は慣らし運転は必要というのが一般的な考えだったと思います。

ですので新車を購入した直後は、いたわりながらクルマに乗ったものです。

では今はどうなのでしょう。

本書としましては、いつもの様に慣らし運転は不要と断言したいと思います。

その理由は以下の通りです。

先ず慣らし運転の目的は、クルマの耐久性を上げる事(良い状態を維持する事)だというのは、どなたも一致した考えではないでしょうか。

次に慣らし運転の方法(内容)ですが、主だったものは以下の2種類ででしょう。

| 慣らし運転の内容 |

| ①新車時に低負荷で長距離を走行する。 ②早めにエンジンオイル等を交換する。 |

そして次に、クルマの耐久性を下げる要因を挙げてみたいと思います。

| クルマの耐久性を下げる要因 |

| ①シリンダー、ギア、軸受等摺動部の摩耗 ②金属部の錆 ③バネのへたり ④パッキンやブッシュ等のゴム劣化 ⑤ネジの緩み ⑥金属部の曲がり、反り、ずれ ⑦金属疲労 |

それでは最後に、上記二つの表を見比べてみてどう思われるでしょう。

例えば、新車時に低負荷で長距離を走行して、長期的にシリンダーやギアや軸受の摩耗を低減できるでしょうか?

どう考えても、慣らし運転中の短期には多少影響があったとしても、長期的な影響はないと考えるのが妥当でしょう。

確かに一昔前の建付けの悪い雨戸でしたら、何度か開け閉めしている内に滑らかに動く様になったかもしれません。

しかしながら、今時のベアリング付きの雨戸でしたら、むしろ初期が一番滑らかに動きます。

それに雨戸を最初だけゆっくり開け閉めした所で、馴染んで滑らかになるのは暫く経った後の事です。

初期だけ低負荷で走行して、何か耐久性が良くなるとは、とても考えられません。

また(余談になるかもしれませんが)、ピストンとシリンダーは直接接触していると思われている方が多いのですが、そんな事はありません。

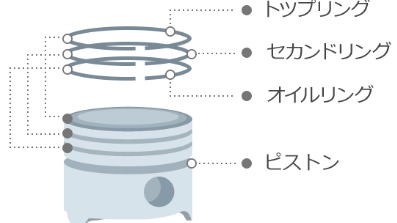

ピストンとシリンダーは3つのピストンリングを介して接触している

上の図の様にピストンとシリンダーは、ピストンリングを介して接触しており、ちょっとやそっとの事で耐摩耗性が変わる事はありません。

実際何度か愛車を廃車にした経験がある方でしたらご存じでしょうが、エンジンの補機類(タイミングチェーンやウォーターポンプ)の故障はあったとしても、エンジン自体が故障して廃車するケースは極めて稀です。

むしろエンジンはまだ快調なんだけども、他がいくつか壊れだしたので、止む無く廃車したというケースの方が多いのです。

それほど現在のエンジンは丈夫に且つ精度良くできているのです。

更に当然ながら、新車時に低負荷で長距離を走行しても、錆も防げませんし、パッキンやブッシュの劣化も防げませんし、ネジの緩みも、金属部の曲がりも、金属疲労も防げません。

ご存じの様に現在の部品精度は昔と比べて格段に進歩していますので、以前と比べてバラつきが極端に減ってきています。

ですので、むしろ初期状態ほど摩耗も劣化も緩みも変形も無い、最も図面通りに近い美味しい時期かもしれないのです。

また初期だけ早めにエンジンオイルを交換した所で、もしかしたらその時だけ多少の効果はあるかもしれませんが、長期的にシリンダーの摩耗を防げるという根拠は全くありません。

中には早めにエンジンをオイルを替えれば初期の金属粉を除去できるという話もありますが、今時金属粉がある状態でエンジンを組む筈がありません。

よしんば金属粉があったとしても、それを除去するためにオイルフィルターが付いているのです。

という訳で本サイトの結論としては、慣らし運転は何の意味もないと断言したいと思います。

ただしメンタル面で言うと、違います。

ご存じの様に人にはプラセボ(偽薬)効果がありますので、慣らし運転の効果はあると固く信じている方は、やった方が精神的に良いのは間違いありません。

そんな訳で、次はエンジンオイルの話です。