小学生でも分かるトルクと馬力の話

(本当に早いクルマとは?)

2010/01: 発行

第4章:エンジン性能曲線

(エンジン性能曲線を見ればそのクルマの特性が分かる)

4-10. 運転におけるトルクの重要性

以上が分かった所で、更に現実的な話をしましょう。

日本の場合(概ね自動車雑誌の影響かもしれませんが)、馬力を目安にしてクルマの性能を比較しますが、クルマの運転のし易さ(軽快性)はむしろトルク(特に低速のトルク)の方が重要なのです。

突然ですが、多分大多数の方は、アメリカ車は重いから加速は鈍いと思われているでしょう。

ところがどっこい、実際に運転してみると実用上の加速感、或いは軽快感はアメリカ車の方が明らかに上なのです。

フォード・ムスタング キャデラック・エスカレード ダッジ・チャレンジャー

(44 kgf・m) (57 kgf・m) (58 kgf・m)

何故ならば、アメリカ車は確かに重いものの、エンジンの排気量が大きい分低速トルクが大きいからです。

ただし高回転に対応していない分、初期の出だし(加速)は良いものの、最高スピードは伸びないという訳です。

一方日本車の場合、低速トルクは低いものの、高回転まで回る事から、最高スピードは出るという訳です。

スカイライン レクサスRX クラウン

(37 kgf・m) (35.5 kgf・m) (38.4 kgf・m)

ただし、運転時常に使う低速トルクが低い分、実使用領域での加速感は鈍いという訳です。

一般的な運転において、エンジンを最大馬力の5,000回転以上に回すのは年に数分(数秒?)あるかないかでしょうし、まして最高速チャレンジを年中行っている方もいないでしょうから、殆ど使わない領域での最大馬力で性能を比較するより、常に使う低速トルクがいかに重要であるかを、分かって頂けると思います。

メーカもその認識は非常に強いのですが、購買者の意識が変わらなければなかなか修正できない模様です。

もし今度クルマを購入する際は、低速トルクを重視した比較を行われる事をお勧め致します。

これも余談ですが、ハリウッド映画でアメ車がタイヤからスモークを出しながら発進するシーンがあります。

6.1L V8エンジン搭載ダッジ・チャレンジャー

これは車体が重くて、なお且つトルクに大幅に余裕のあるアメ車だからできるので、軽くてトルクの細い日本車では(前輪を一杯に切って発進等しない限り)まず不可能です。

こんな急発進をする必要はありませんが、アメリカでレンタカーを借りるのでしたら、是非乗り慣れた日本車ではなく、大トルクのアメ車に乗ってみる事をお勧めします。

4-10a. The best-selling cars in America 2016

ここで時事ネタです。

昨年(2016年)アメリカで最も売れたクルマのベスト3は何でしょうか?

ちなみに日本では、下の写真にある様にトヨタのプリウス、アクア、シエンタがベスト3でした。

また一昔前(1990年代)のアメリカでしたら、日本勢のホンダ・アコードとトヨタ・カムリ、そしてフォード・トーラスが凌ぎを削っていた事もあるのですが、それも今は昔の話です。

1990年代にUSAでトップを争ったトーラス、アコード、カムリ

今ではUSAベスト3の中には、日本車は1台も含まれないのです。

さて、それでは昨年USAではどんなクルマがもっと売れたのでしょうか?

もったいぶってしまいましたが、USAでの販売台数のトップ10は以下の通りです。

| 順位 | 車種 | 台数 | |

| 1 |  |

Ford F-Series | 820,799 |

| 2 |  |

Chevrolet Silverado | 574,876 |

| 3 |  |

RAM Trucks | 489,418 |

| 4 |  |

Toyota Camry | 388,616 |

| 5 |  |

Honda Civic | 366,927 |

| 6 |  |

Toyota Corolla | 360,483 |

| 7 |  |

Honda CR-V | 357,335 |

| 8 |  |

Toyota RAV4 | 352,139 |

| 9 |  |

Honda Accord | 345,225 |

| 10 |  |

Nissan Rogue | 329,904 |

ご覧頂きます様に、何とフルサイズのピックアップトラック、それも仲良くビッグ3のピックアップトラックがトップ3を占めているのです。

これは高トルクエンジンの魅力を自動車先進国のアメリカ人が強く認識しているからだ、と言いた所ですが残念ながら違います。

ましてや、アメリカ人がどんなにピックアップトラックが好きだとしても、また最近の原油安があるとしても、これほどうまくビッグ3が並ぶのは何か特別な理由があると思うのが自然でしょう。

そうなのです。

簡単に言ってしまえば、日本車にシェアを奪われたビッグ3が議会に圧力を掛けて、収益性が高く既存の生産設備が使える大排気量のピックアップトラックに対して、高額の税制優遇を勝ち取ったからに他なりません。

おまけに輸入トラックには高関税を掛けたのですから、盤石です。

トルクの話から少々逸脱してしまいましたが、一度この様に大排気量で高トルクの車両に慣れてしまうと、抜け出せなくなる程の魅力があるのは既にお伝えした通りです。

またもう一つ余談を付け加えると、昔アメリカ南部の地方都市でピックアップトラックに乗せて貰ったのですが、何と振り返ると背後の棚にはライフルが置いてあり、目くばせされたグローブボックスを開けてみると拳銃が裸で入っていました。

流石に実弾は入っていなかったのでしょうが、アメリカにけるピックアップトラックの由緒正しい乗り方とは、そんなものなのかもしれません。

4-11. エンジン回転数と燃費の関係

次に燃費についても、殆ど知られていない事をお伝えしておきます。

さて、いつもの様に問題です。

以下の状態でエンジンを3000回転にした場合、燃料消費量は異なるでしょうか?

①自動車がアイドリング状態のときにアクセルを踏んで3000回転にする。

②ギヤを2速に入れて、3000回転で運転する。

③ギヤを4速に入れて、3000回転で運転する。

どうでしょう?殆どの方は、負荷は異なるものの同じ回転数で回っているのだから、燃料の消費量は同じだと感じると思うのですが、いかがでしょうか?

答えはご推察通り消費量は異なり、③>②>①の順で消費量は少なくなります。

その理由ですが、例えばギヤを4速に入れて3,000回転で走っていたとして、アクセルをそのままにギヤをニュートラルに入れたとしたら回転数は5,000回転近くに跳ね上がります。

また2速で3,000回転で走っているときに、アクセルをそのままにギヤをニュートラルにすれば4,000回転近くまでアップします。

すなわちこれは、アクセルの踏み量は同じでも、負荷があると回転数が落ちるという事です、

だとしたら、同じ回転数でも負荷が掛った状態の方が燃料の消費量が多いという事を示しています。

ですので微量ではありますが、信号待ちのときはATのD(ドライブ)ギヤをN(ニュートラル)に入れた方が燃費は良くなります。

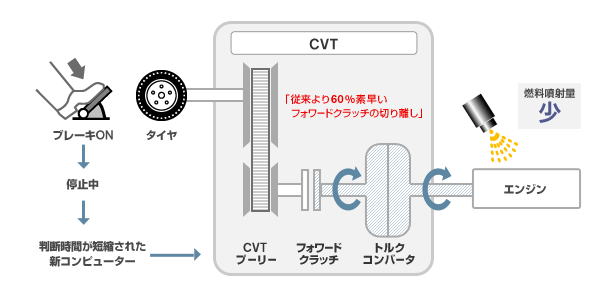

日産のニュートラルアイドル制御というのは、この理論を応用したもので、停止中は積極的にフォワードクラッチを切って、燃料消費を抑えようとして

日産のニュートラルアイドル制御の説明資料

この話は今後燃費について語る上で重要な鍵になりますので、覚えておいて頂ければと思います。