小学生でも分かる

ホイールアライメントの話

2015/04: 初版

2016/05: 改訂

2017/03: 追記

2016/05: 改訂

2017/03: 追記

目次

9. スクラブ半径の走行時への影響

さてキングピン、スクラブ半径、キングピン角について一通り分かった所で、スクラブ半径が走行時のクルマにどう影響するか考えてみましょう。

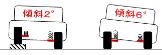

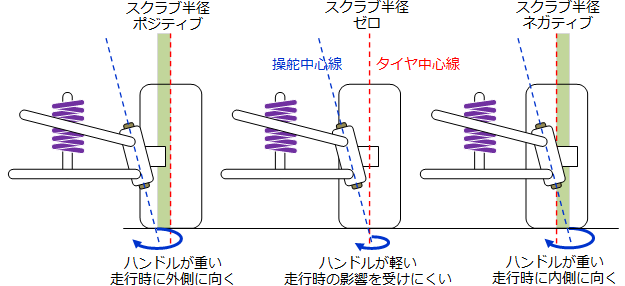

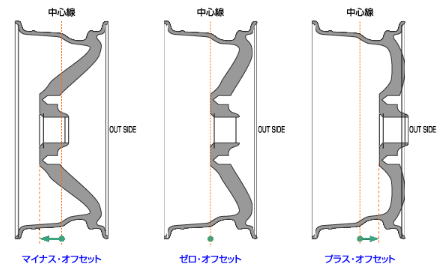

スクラブ半径の種類は、上図の様にポジティブ、ゼロ、ネガティブの3つのケースがあります。

ここでは、説明の都合でポジ、ネガ、ゼロの順に見ていきたいと思います。

1) スクラブ半径ポジティブ

既にお伝えしております様に、従来最も多く見られたのがスクラブ半径ポジティブです。

なお余り知られていませんが、スクラブ半径の走行時の影響は、FR車(前輪が従動)と、FF車(前輪が駆動)で方向が異なりますので、分けてご説明したいと思います。

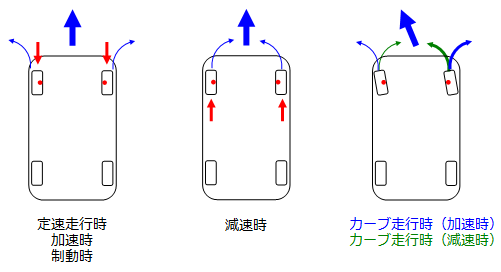

【FR】

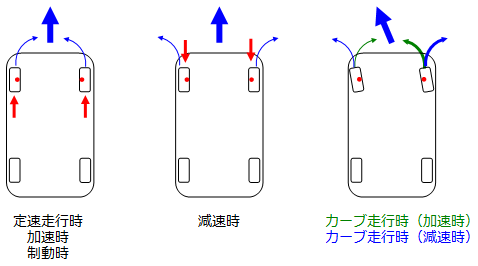

先ずFRの加速時と定速走行時(下左図)は、操舵中心線(赤点)より外側に路面からの力(赤矢印)が掛かりますので、前輪は常に外側に向こうとする力が働きます。

スクラブ半径がポジティブの場合のタイヤが向かう方向(FRの場合)

上図の赤点が操舵中心を示します。

上図の赤点が操舵中心を示します。

また減速時(上中央図)は後方からの力が加わりますので、前輪は内側に向こうとします。

この走行中にどちらから力が加わるかは非常に簡単に理解する事ができます。

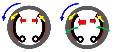

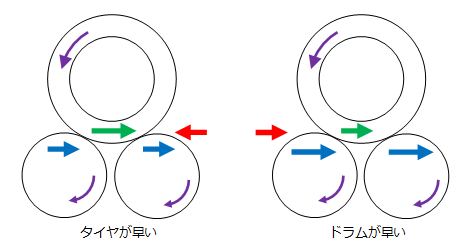

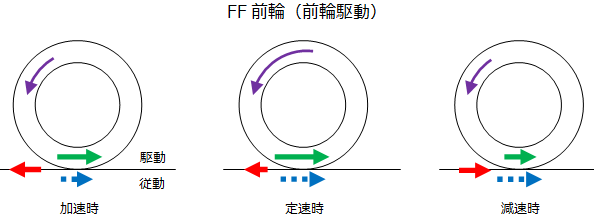

例えば、下の図の様に二つの回転ドラムの上でタイヤが回っていると考えて下さい。

このとき、ドラムとタイヤが同じスピードで回っていれば、タイヤには何の力も掛かりません。

ところが、ドラムよりタイヤの回転の方が早くなれば、タイヤはドラムを乗り越えて前に進もうとします。

すなわち後ろからの力が加わわると言えます。

逆にタイヤよりドラムの回転の方が早ければ、タイヤはドラムによって後に運ばれますので、前からの力が加わわると言えます。

すなわちタイヤが地面に対して早く動けば後ろから、遅く動けば前から力が加わる事になります。

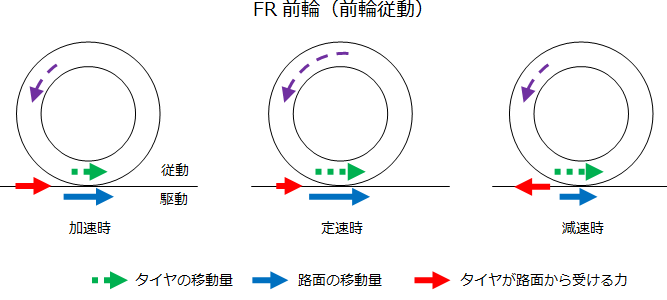

この考えで、FRの前輪を見てみると以下の図の様になります。

すなわち、FR車の前輪は路面からの力を受けて回っていますので、通常は地面の方が早くて前からの力、減速時はタイヤの方が早くなるので後からの力が加わるという訳です。

なおいずれの場合も、直進時は左右の力のバランスが取れているので、見かけ上は直進しますし、ハンドルも中立を維持します。

ただし、この状態でもし片側のタイヤだけが段差を乗り越えた場合、あるいは片側のタイヤのブレーキの効きが強い場合、左右の力のバランスが崩れますので、ハンドルが抵抗の発生したタイヤの外側方向に回転しようとします。

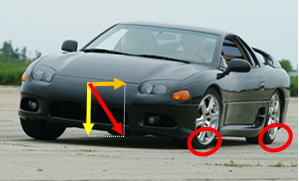

最後にカーブ走行時ですが、カーブにおいては下の写真の様にカーブ外側のタイヤに荷重が掛ります。

カーブでは外側のタイヤ(写真では右タイヤ)に最も荷重が掛る

このため、カーブ走行時も左右のバランスが崩れて、加速時はカーブの外側、減速時はカーブの内側に前輪が向かおうとします。

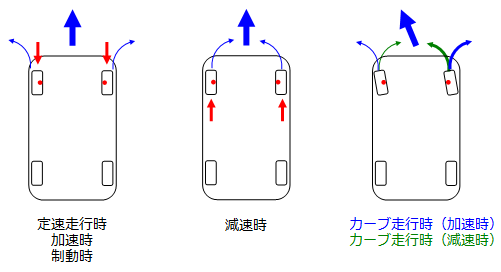

【FF】

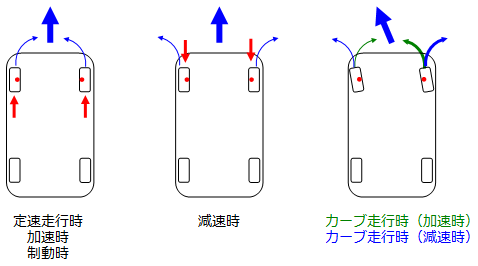

一方FFの場合は、下の図の様にFRと全く逆の向きになります。

スクラブ半径がポジティブの場合のタイヤが向かう方向(FFの場合)

FF車の場合前輪が駆動しますので、通常は当然路面よりタイヤの移動量の方が大きくなり、タイヤ後方からの力によって前輪は内側に向こうとします。

一方減速時は、タイヤは止まろうとするものの、路面は動こうとしますので、路面の移動量の方が大きくなり、前輪は外側に向こうとします。

カーブにおいても、FRと逆の関係になります。

2) スクラブ半径ネガティブ

これはポジティブの場合と比べて、内外が反対になると思って頂ければOKです。

なお一部のクルマで、ブレーキの片効きでハンドルが取られる対策のためにスクラブ半径を僅かにネガティブセッティングにした事例もある様ですが、これはサスペンションの撓みよる図面とのズレを補正するのが目的だったと思われます。

今でこそ、各種センサーや測定器、或いはコンピューター解析によってダイナミックな動きも掴める様になってきましたが、以前は生産ラインの最終工程でも現物合わせでスクラブ半径を微調整された事もあった様です。

3) スクラブ半径ゼロ

スクラブ半径がゼロの場合、ハンドル操作が一番軽く、また走行時に操舵に影響する様な力は働きません。

という訳で一番合理的で理想的な設定と言えます。

敢えて欠点を言えば、他の場合と比べて路面の状態がハンドルから伝わらないとも言えますが、それはむしろ長所と取るべきでしょう。

よく自動車雑誌に、路面の状況がハンドルから伝わってくるという記述がありますが、うまいうまいを連発する食べ物番組のレポーターと同じ様なもので科学的な根拠は全くありません。

よしんばもしそれが本当ならば、それは路面からキックバックの多い最悪のステアリング機構と言えます。

4) ホイール交換の弊害

さて、ここまで長々とスクラブ半径について説明してきたのには訳があります。

本来スクラブ半径は、自動車メーカーでじっくり煮詰められているので、特にユーザーが気にする必要はありません。

ところが、突然この大事な要素が簡単に変わるときがあるのです。

それがホイール交換です。

ご存じの様にホイールのオフセット量は、ホイール毎に異なりますので、オリジナルとオフセット量の異なるホイールを装着すれば、当然ながらスクラブ半径も変わります。

スクラブ半径が変わるとどうなるかと言えば、以下の表の様にクルマの操舵特性が大きく変わるのです。

| 項目 | FR車におけるスクラブ半径の影響 (FFはこの反対) | ||

| ポジティブ | ゼロ | ネガティブ | |

| 直進時 |

△

両前輪とも外側に向かおうとする。ただし、路面からの抵抗が左右釣り合っていれば直進する。 |

○ 中立 |

△

両前輪とも内側に向かおうとする。ただし路面からの抵抗が左右釣り合っていれば直進する。 |

| 減速時 |

△

両前輪とも内側に向かおうとする。ただし路面からの抵抗が左右釣り合っていれば直進する。 |

○ 中立 |

△

両前輪とも外側に向かおうとする。ただし、路面からの抵抗が左右釣り合っていれば直進する。 |

| ブレーキ片効き |

X

ブレーキの強く掛ったタイヤの外側に向かおうとする。 |

○ 中立 |

X

ブレーキの強く掛ったタイヤの内側に向かおうとする。 |

| 旋回時 |

X

加速時はカーブの外側に向かおうとする。(アンダーステア)減速時はカーブの内側に向かおうとする。(オーバーステアで要注意) |

○ 中立 |

X

加速時はカーブの内側に向かおうとする。(オーバーステアで要注意)減速時はカーブの外側に向かおうとする。(アンダーステア) |

| 段差 障害物 |

△

段差のあるタイヤの外側に向かおうとする。(ハンドルが取られ易くなる) |

○ 中立 |

△

段差のあるタイヤの内側に向かおうとする。(ハンドルが取られ易くなる) |

一般的にホイールのオフセットは、車体からタイヤがはみ出さないかどうか程度しか気にしませんが、実はこれほど影響するのです。

折角クルマの設計担当者と工場担当者が、スクラブ半径を±数mm以下の精度でゼロに合わせ込んだのにも関わらず、何も知らされないユーザーがいとも簡単にそれを台無しにしているのです。

特に上の表でXが記載されている項目には十分な注意が必要です。

5) まとめ

本章のまとめです。

スクラブ半径が大きいと、オーバーステアーやアンダーステアー、あるいはハンドルが取られる等の問題が発生する。

オフセット量が異なるホイールを装着すると、スクラブ半径が変わるので、クルマの操舵特性が大きく変わる恐れがある。

9. スクラブ半径の走行時への影響