横並びで比較する

雪道に強い4WDシステムとは

Issued on Jan. 22, 2017

Added on Dec. 3, 2017

Added on Dec. 3, 2017

目次

2) ディファレンシャルの機能

それでは早速4WDシステムを見ていきたいと思うのですが、その前にどうしても伝えておきたい機構があります。

それがディファレンシャルです。

ディファレンシャルとは、クルマがカーブを曲がる際、左右のタイヤの回転差による駆動系のストレスを軽減する装置なのですが、これが4WDシステムに大きく影響する事から事前にご説明しておきたいと思います。

なにしろ通常の2輪駆動車でしたら、ディファレンシャルは駆動輪側に1個しか付いていないのですが、四輪駆動車となると3個も付いているのですから、その影響力の大きさは図りしれません。

四輪駆動車には通常3個もディファレンシャルが付いている

もっと言わせて頂ければ、これがあるが故に4輪駆動車も舗装路を走れると共に、これがあるが故に4輪駆動車と言えども雪道でカメの様に簡単にスタックしてしまう事もあるのです。

早い話が、各社の4WDシステムの違いとは、このディファレンシャルの制御方法の違いと言っても過言ではありません。

特に中央のデファレンシャルは4WDシステムの肝と言える部分で、今後本書ではこれをセンターデフと呼ぶ事にします。

なお、もしディファレンシャルの機構にについて既にご存じでしたら、本項は飛ばして次に進んで頂いて構いませんが、復習を兼ねて覗いてみて頂ければと思います。

2-1) ディファレンシャルの目的

さてそのディファレンシャル(Differential)ですが、ネットで調べると日本語で”差動装置”と呼ばれています。

差動装置と聞いてもやはりピンとこないと思いますので、本書がもっと分かり易く呼ばして頂ければ”駆動軸回転差補正装置”です。

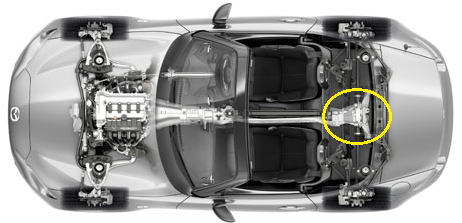

マツダ・ロードスターのリアディファレンシャル

この駆動軸回転差補正装置は、スポーツカーの様な後輪駆動車でしたら後輪とセンターシャフトを繋ぐ駆動軸中央のトランスアクスルケース(上図黄色○部)の中に収まっており、内部には下図の様にディファレンシャルギアが詰まっています。

ディファレンシャルギア

ではこれが何のために付いているかについて、以下の図を使ってご説明します。

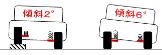

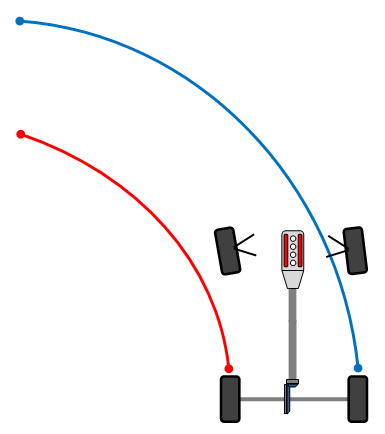

カーブを曲がると内側のタイヤと外側のタイヤに速度差が生じる

上図の様に、クルマがカーブを曲がろうとすると、内側のタイヤと外側のタイヤで走る距離が異なるので、必然的に左右のタイヤに速度差が生じます。

ただし前輪については、各々独立して回転するので、速度差があっても何の問題もありません。

ところが後輪の場合、左右のタイヤが1本のシャフトに繋がっているため、この速度差により内側のタイヤはゆっくり回転しようとするのに対して、外側のタイヤは早く回転しようとするので、左右のタイヤが路面を擦りながら回転する事になります。

もっと極端な言い方をすると、外側の後輪は動こうとしているのに、内側の後輪は止めようとしていると言えば、このズルズル引きずる様な状態を分かって頂けるでしょうか。

カーブでは外側のタイヤが内側のタイヤを止め様とする

このため、左右のタイヤを繋ぐシャフト(回転軸)には捩じり方向の力が働くため、最悪の場合このシャフトが破損する恐れすらあります。

そこまでいかないにしても、タイヤと路面が削れるのは間違いありません。

この左右の速度差を吸収するのが、ディファレンシャル(駆動軸回転差補正装置)です。

2-2) ディファレンシャルの仕組み

ではこのディファレンシャルが、どういう動きをするかと言えば、言葉で説明すると非常に難しいので、以下の動画(英語ですが)を眺めて頂ければと思います。

ディファレンシャルの動作説明動画

このディファレンシャルの機構は、元々水車羽の機構からヒントを得た様ですが、世紀の大発明と言えるのではないでしょうか。

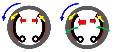

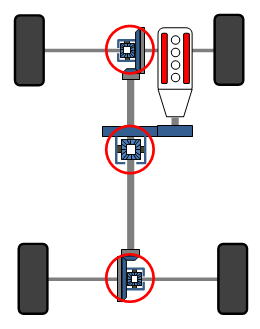

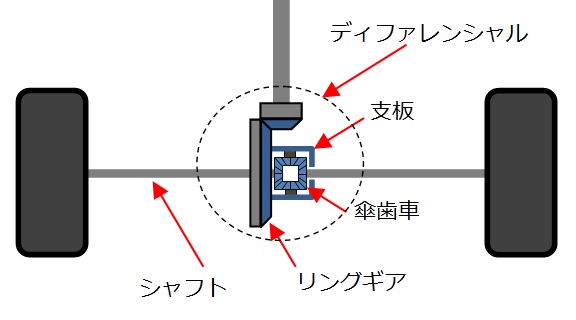

なお本書では、ディファレンシャルのイラストを以下の様に描いています。

本書が描くディファレンシャルの図

この絵を一見すると、リングギアが左シャフトに直接繋がっている様に思われるかもしれませんが、リングギアは(シャフトではなく))傘歯車を支えている支板に結合されている事にご注意願います。

そして、左右のシャフトが接続されているのは、ディファレンシャル内部の傘歯車になります。

これは左右輪の間のディファレンシャルだけでなく、センターシャフトに付いたディファレンシャルにも言えますので、誤解の無い様に願います。

これでディファレンシャルの目的と動きと構造を分かって頂けたと思うのですが、実はこれでメデタシメデタシといかないのです。

2-3) ディファレンシャルの弊害

この世紀の大発明とも呼べるディファレンシャルによってクルマは滑らかにカーブを曲がれる様になったのですが、一つ大きな弊害が発生します。

それは、万一片方のタイヤがスリップ等で空転したら、空転したタイヤだけが回転し、反対側のタイヤが全く回転しないという現象が発生する事です。

片輪が空転すると反対側の車輪は全く回転していない

例えば上の動画では手前のタイヤが雪でスリップして空転してます。

この場合、反対側のタイヤも空転していると思われるかもしれませんが、実は反対側のタイヤは全く回転していないのです。

すなわち、ディファレンシャルがあるが故に、駆動輪が1輪でも空転すると、絶対にスタックから抜け出せなくなるのです。

これがディファレンシャルの弊害なのです。

2-4) ディファレンシャルの弊害対策

ではその場合の対策をお教えしておきましょう。

もし1輪が空転したら、その1輪を空転しない様に抑えつけてやれば良いのです。

と言って人が手で押さえるのは危ないので、空転したタイヤの上に人が乗って重くしたり、軽くブレーキを踏んで空転を抑えれば良いのです。(後輪の場合でしたら、軽くサイドブレーキを引きます)

そうすれば、反対側のタイヤに駆動が伝わりますので、うまくいけばスタックから抜け出す事が可能になります。

とは言え、そんな面倒な事をタイヤが空転するたびに行っていた、らたまったものではありません。

このため、前後の駆動輪でしたら、LSD(リミテッドスリップデフ)と呼ばれる空転を抑える特別のデファレンシャルを搭載したり、センターデフに至っては、メカ式もしくは電子式のカップリングを追加したりして、効率良く空転を抑えようとしています。

それを知って頂いた上で、今度こそ4WDシステムを一つずつ見ていきましょう。

2) ディファレンシャルの機能